Optimierte Nebenströme bei Regionalprodukten

Dieser Artikel ist auch im Zürioberland Magazin vom 24. Oktober 2025 erschienen.

Jetzt kostenlos abonnierenOb Molke für Fitness oder Biertreber als Mehlersatz – wer am Puls der Zeit bleiben will, muss neue Wege gehen. Deshalb hat die Standortförderung Zürioberland (SZO) die Nebenströme ihrer regionalen Lebensmittelproduzent:innen analysieren lassen. Ziel war es, herauszufinden, welche Nebenprodukte aus Herstellungsprozessen anders, wirtschaftlicher und zeitgemässer wieder- und weiterverwendet werden könnten. Die Resultate versprechen Potenzial und starke Einsatzmöglichkeiten.

Kreislaufwirtschaft ist nicht nur ein Schlagwort, sondern auch ein zentrales Element moderner Unternehmensstrategien – so auch bei der Standortförderung Zürioberland. Bei den sogenannten Nebenströmen in der Lebensmittelproduktion sieht die SZO Entwicklungsmöglichkeiten und zusätzliche Einnahmequellen für kleine und mittlere Unternehmen. Sie sensibilisiert deshalb die Hersteller:innen von Regionalprodukten für dieses Thema und unterstützt sie bei entsprechenden Projekten.

Potenzialanalyse der Nebenströme im Zürcher Oberland

«Der Schwerpunkt in Studien zu Kreislaufwirtschaft liegt häufig beim klassischen Recycling», erklärt Sabrina Honegger, Leiterin des Geschäftsfelds Regionalprodukte bei der Standortförderung Zürioberland. «Gerade bei der Herstellung von Lebensmitteln entstehen aber auch Nebenprodukte», ergänzt sie. Viele dieser sogenannten Nebenstromprodukte – etwa Molke aus der Käseherstellung oder Biertreber aus Brauereien – werden heute nur geringfügig aufbereitet und als Tierfutter für Schweine und Rinder verwendet. Würden sie jedoch gemäss den Vorschriften für Lebensmittel gelagert, könnten sich deutlich attraktivere Verwertungsoptionen

eröffnen. «Wir wollten deshalb herausfinden, welche Lebensmittel-Nebenströme im Zürcher Oberland wirtschaftlich und ökologisch effizienter genutzt werden können. Ziel der geplanten Analyse war es, ungenutzte Potenziale in der regionalen Lebensmittelproduktion zu erschliessen. In einem zweiten Schritt wollten wir konkrete Ideen entwickeln, wie sich diese Ressourcen besser nutzen lassen», beschreibt Sabrina Honegger das Vorhaben. Die SZO beauftragte dafür das Zürcher Unternehmen RethinkResource GmbH, das auf die hochwertige Verwertung industrieller Nebenströme spezialisiert ist. «Wichtig war für uns, dass nicht nur offensichtliche Möglichkeiten betrachtet werden, sondern auch neue Potenziale entdeckt werden können», betont die Geschäftsfeldleiterin.

Produktionsprozesse, Materialwertanalyse und Mengenerhebung

Um die Nebenströme und deren Nutzungspotenziale zu identifizieren, analysierte Rethink-Resource eine sehr breite Palette von Produktionsprozessen verschiedener Lebensmittelhersteller:innen im Zürcher Oberland, wie etwa von Bäckereien, Käsereien, Molkereien, Eierproduzent:innen, Fleischverarbeitenden, Brauereien, Müllereien oder Winzereien. Im Weiteren wurde eine Materialwertanalyse durchgeführt, die jedem erzeugten Nebenprodukt einen Kilopreis zuwies. Ebenso war es wichtig, die tatsächlich anfallenden Mengen zu eruieren. Erst ab einem gewissen Volumen lassen sich Nebenströme sinnvoll und vor allem wirtschaftlich nutzen.

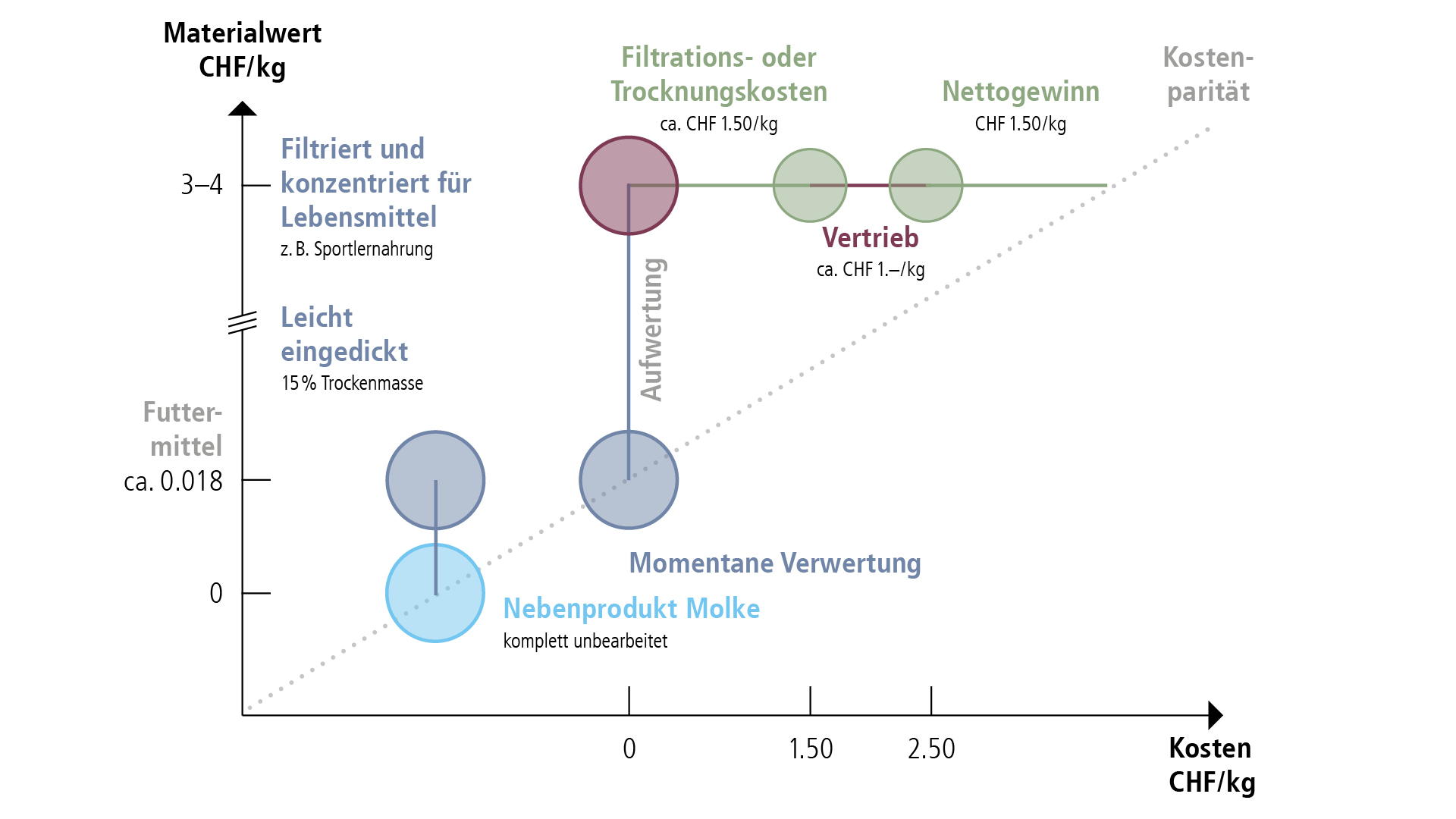

Die Grafik zeigt am Beispiel von Molke, wie Mehrwert entsteht, wenn man ein Nebenprodukt weiterverarbeitet. Molke hat so gut wie keinen wirtschaftlichen Wert, solange sie unverarbeitet ist oder in einem ersten Schritt nur etwas eingedickt wird, z. B. als Futtermittel für Schweine. Der Materialwert steigt deutlich, wenn man die Molke weiter filtriert oder ganz trocknet, da sich für konzentrierte Molke oder Molkepulver neue Anwendungsfelder ergeben. Diese Aufwertung verursacht allerdings Kosten, da der Filtrations- und Trocknungsprozess sowie der Vertrieb des neu gewonnenen Produkts einen Mehraufwand bedeuten. Bei Molke steigt der Materialwert durch die Aufwertung auf bis zu CHF 4.–/kg. Nach Abzug der Kosten für Konzentration (CHF 1.50/kg) und Vertrieb (CHF 1.–/kg) bleibt den Lebensmittelproduzent:innen also ein Nettogewinn von CHF 1.50/kg, wenn sie ihre Molke aufwerten und verkaufen.

Kleinbetriebe nutzen vieles selbst

Genau dies zeigte sich im Zürcher Oberland als grosse Herausforderung: Die Region verfügt über eine sehr stark fragmentierte Produktionslandschaft mit vielen Klein- und Kleinstbetrieben. Die Analyse bestätigte, dass diese meist zu geringe Nebenstrommengen für innovative Projekte generieren. Es zeigte sich aber auch, dass viele Nebenprodukte bereits bei anderen regionalen Unternehmen, familienintern oder gar innerhalb des eigenen Betriebes weiterverwertet werden – also eher gemäss dem traditionellen, bäuerlichen Kreislaufsystem, wie es seit jeher praktiziert wird. So werden zum Beispiel Weintrester, also die Pressreste von Trauben, von den Winzer:innen direkt im eigenen Rebberg wieder als Dünger ausgetragen. Und das ist gut so.

Bierproduktion mit Potenzial

Aus der Analyse gingen zwei Nebenströme mit Potenzial für eine ökonomisch und ökologisch

attraktivere Nutzung hervor: bei Brauereien und Käsereien – also eben jenen Zweigen, in denen zumindest ein paar wenige, grössere Unternehmen aktiv sind und die nötigen Volumen generieren. «Zwar gibt es auch in der Zürcher Oberländer Bierproduktion zahlreiche Kleinstbetriebe. Mit einem Konsortium einiger Brauereien sehen wir aber Möglichkeiten, um Biertreber oder Bierhefe, beides Nebenprodukte aus dem Brauprozess, effizienter zu nutzen, denn als Tierfutter», kommentiert Linda Grieder-Kern von RethinkResource die Ergebnisse. «Beide Nebenerzeugnisse könnten als Backzutat für Bäckereien interessant sein. Biertreber wäre getrocknet sogar ein geeigneter Mehlersatz». Da der Trocknungsprozess aber zusätzlichen Aufwand bedeutet, ist neben dem genügend grossen Volumen auch entscheidend, ob überhaupt ein Markt für diese Materialien vorhanden ist und die Betriebe selbst bereit sind, neue Wege zu gehen. Als Folge der Potenzialanalyse klärt die SZO diese Interessen nun ab, sowohl bei den Produzent:innen als auch bei potenziellen Abnehmenden.

Pilotprojekt: Zusammenarbeit für Molkeverwertung

Konkretes Interesse signalisiert hat bereits eine Produzentin: Die Wildberg Käse AG, eine der grössten Käsereien der Region, ist offen, ihre Molke anders zu verwenden als nur im benachbarten Schweinemastbetrieb. Filtriert und konzentriert kann Molke zum Beispiel als Nahrungsergänzung für Sportler:innen dienen, da sie die sehr wertvollen Whey-Proteine – auch bekannt als Molkenproteine – enthält, die für den Muskelaufbau wichtig sind. Die Molkerei Neff hat eine passende Filtrationsanlage und freie Kapazität. Mit einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit besteht hier folglich grosses Potenzial. «Diesen Fall werden wir als Pilotprojekt weiterverfolgen und die entsprechenden Parteien für Gespräche zusammenbringen», freut sich Sabrina Honegger. Die SZO fungiert dabei als Drehscheibe und Vermittlerin: zum einen zwischen den Produktionsbetrieben, zum andern aber auch Forschung und Wissenschaft, sodass neue Ideen und unternehmerische Alternativen tatsächlich die Produzent:innen erreichen. «Indem wir vielleicht bald Molke für den Muskelaufbau weiterverwenden, können wir im Zürcher Oberland am Puls bleiben, Nebenströme effizienter nutzen und die Kreislaufwirtschaft optimieren. Eine starke Perspektive!», hält Sabrina Honegger abschliessend fest.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Sabrina Honegger

Leiterin Geschäftsfeld Regionalprodukte